来,干了 “勤劳致富” 这锅毒鸡汤!

警告:以下内容极度真实可能会引起您的强烈不适,请勿轻易打开。18岁以下青少年请在父母陪同下阅读。

正月初七,春节后依法上班的第一天。

勤劳的中国人民又开始了一年的辛勤劳作,中国人视“勤劳致富”为一种传统美德,可就是这个大家视为必然的东西它甚至连“德”都不是。

“德”本身是指日月星辰“七曜”的运行轨迹,一种有迹可循牢不可破甚至不可逆的自然规律。而“勤劳致富”不是这样的,它只是一种可能存在的因果关系,并不是必然的,也就是说勤劳你可能“致富”但更多的时候是“致贫”

中国人喜欢分两半说,但是我们通常只会记住好的部分,今人是这样古人也如此。唐朝一宰相,写了两首诗大概的意思就是说:春天只要播下一粒种子,秋天就可收获很多粮食。普天之下,没有荒废不种的田地,劳苦农民,仍然要饿死。盛夏中午,烈日炎炎,农民还在劳作,汗珠滴入泥土。有谁想到,我们碗中的米饭,粒粒饱含着农民的血汗?可就是这诗到我开始学诗的时候被活生生的阉割了一半变成了《锄禾》。四海无闲田,农夫犹饿死。我们能说农夫不勤劳吗,可他们还是被饿死了。

农夫如此蚕妇也是这样,唐朝是这样宋朝也没有改变这一现象,“昨日入城市,归来泪满巾。遍身罗绮者,不是养蚕人”。男耕女织,晴耕雨读,中国文人理想的一种人生状态,其实也是一种无赖的选择,男人种地成为农夫,女人养蚕织布,成为蚕妇……四海无闲田,农夫犹饿死。遍身罗绮者,不是养蚕人。勤劳致贫最好的注脚!

其实到了物质极大丰富,生产力得到空前解放的今天这一现象依然没有改变,历史在这一点是不止是惊人的相似而是一直在重演,工地上皮肤黝黑的农民工兄弟拔地而起的高楼、工厂里奔流不息的流水线和永不回头的青春、高端的电子产品和自由落体的年轻人,就是这个时代的农夫和蚕夫。

来,

干了这锅毒鸡汤!

附上一首富士康跳楼工人写的诗

《流水线上的兵马俑》

沿线站着

夏丘

张子凤

肖朋

李孝定

唐秀猛

雷兰娇

许立志

朱正武

潘霞

苒雪梅

这些不分昼夜的打工者

穿戴好

静电衣

静电帽

静电鞋

静电手套

静电环

整装待发

静候军令

只一响铃功夫

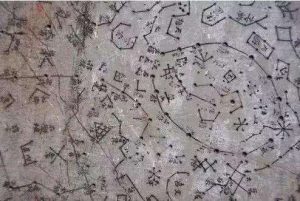

悉数回到秦朝